近年来,中建西勘院持续做强做优做大主责主业,稳固勘察岩土业务优势,发布了“超高层建筑勘察综合技术”等拳头产品,持续强化技术赋能,引领撬动市场。五公司接连承接了绿地・蜀峰 468 项目、易上•成都中心、中海超塔489项目、招商天府396项目等多个西南地区地标性质的超高层建筑项目勘察任务,拥有丰富的超高层项目勘察经验并形成了一系列科技成果。《西勘融媒体》专访中国建筑工匠、五公司总工程师黎鸿,走进他“扎根大地”的奋斗者故事。

中建西勘院五公司总工程师 黎鸿 从技术员到总工程师 十五年磨一剑的坚守 采访黎鸿时,他刚从项目工地赶回公司,工装袖口还沾着些许泥土。这位在中建西勘院深耕15年的岩土工程师,谈及获评 “中国建筑工匠” 的感受,眼神里透着岩土人特有的沉稳:“岩土工程是建筑的根,15年只做一件事,就是把根扎牢。”

2010年,黎鸿入职中建西勘院。他从项目现场的“背包客”做起,带着图纸、仪器丈量每一寸土地。那时,他跟着院老一辈工程师跑野外,前辈教导他“图纸上的每一条线,都要经得起地层的检验。”这句叮嘱成了他职业生涯的座右铭。

△五公司卡地亚花园城地基处理项目

△五公司中海天府新区489米超高层深基坑工程 十五年间,从初入行业的小白技术员,到如今能统筹攻克技术难关的总工程师,无论行业如何起伏,他未改初心。当行业扩张时,他潜心钻研技术细节,拒绝浮躁的“短平快”;当行业调整时,他沉下心打磨工艺,把项目难点转化为技术沉淀。每一次技术的创新突破,每一个项目的难题攻坚,都是他“十五年磨一剑” 的执着,在行业起伏中锚定专业坐标,让每一份坚守都化为建筑根基下最坚实的支撑。 探索深度 破解 “不可能” 将技术难题化为行业标准

万丈高楼平地起,超高层建筑有向上的高度,需要向下的深度来支撑。2014年,中建西勘院中标超高层建筑——蜀峰468超高层的基坑工程,基坑最大挖深38m,相当于10层楼的高度,面积达2.2万㎡,相当于4个标准足球场,离地铁2号线洪河站最近距离不足3m。

“如何让一墙之隔的地铁站与地下空间互不影响?这需要岩土设计人员拥有魔法一样的神奇技术。我们提出了环撑+锚索、玄武岩绿色筋材、智能化监测等多项领先技术,确保了工程安全和施工进度。”通过黎鸿和团队的努力,项目为业主减少工程施工周期60天,节省近2000万的工程造价,并形成了一套完善的超高层绿色综合体技术。经过努力,赢得了行业认可,打响了品牌知名度,项目成功获评中国勘察设计协会优秀工程勘察与岩土工程一等奖。

2013年,中建西勘院承接ICON・云端地基处理工程。该项目云端塔为46F,框架核心筒结构,结构高185.10m,是高新区天府大道的核心地标建筑,复杂的地质条件是该项目最大的拦路虎,基底下岩土层分布有晶体状石膏,对钢筋混凝土结构具有强腐蚀性,部分区域存在岩层溶蚀现象,给桩基设计和施工带来挑战。需要将软岩地基经加固,需要将软岩地基从400kPa的承载力提高到1500kPa,处理后承载力提高比达3.75,国内尚无成功案例可循。

面对更具颠覆性的难题,担任设计主要负责人的黎鸿,提出采用中建西勘院专有技术——大直径素砼置换桩,通过复合地基的增强体与桩间红层软岩共同作用解决地基变形及受力的难题,经过基础形式的调整,极大减短了桩长,在成桩深度上成功避免了石膏岩的腐蚀。后续,项目以此总结了一套红层软岩大直径素混凝土桩复合地基设计方法,丰富了国内复合地基设计理论。项目成功获评中国勘察设计协会优秀工程勘察与岩土工程三等奖。

成果跃出图纸 从项目到行业的价值延伸 “技术如果只停留在专利证书上,就失去了生命力。”

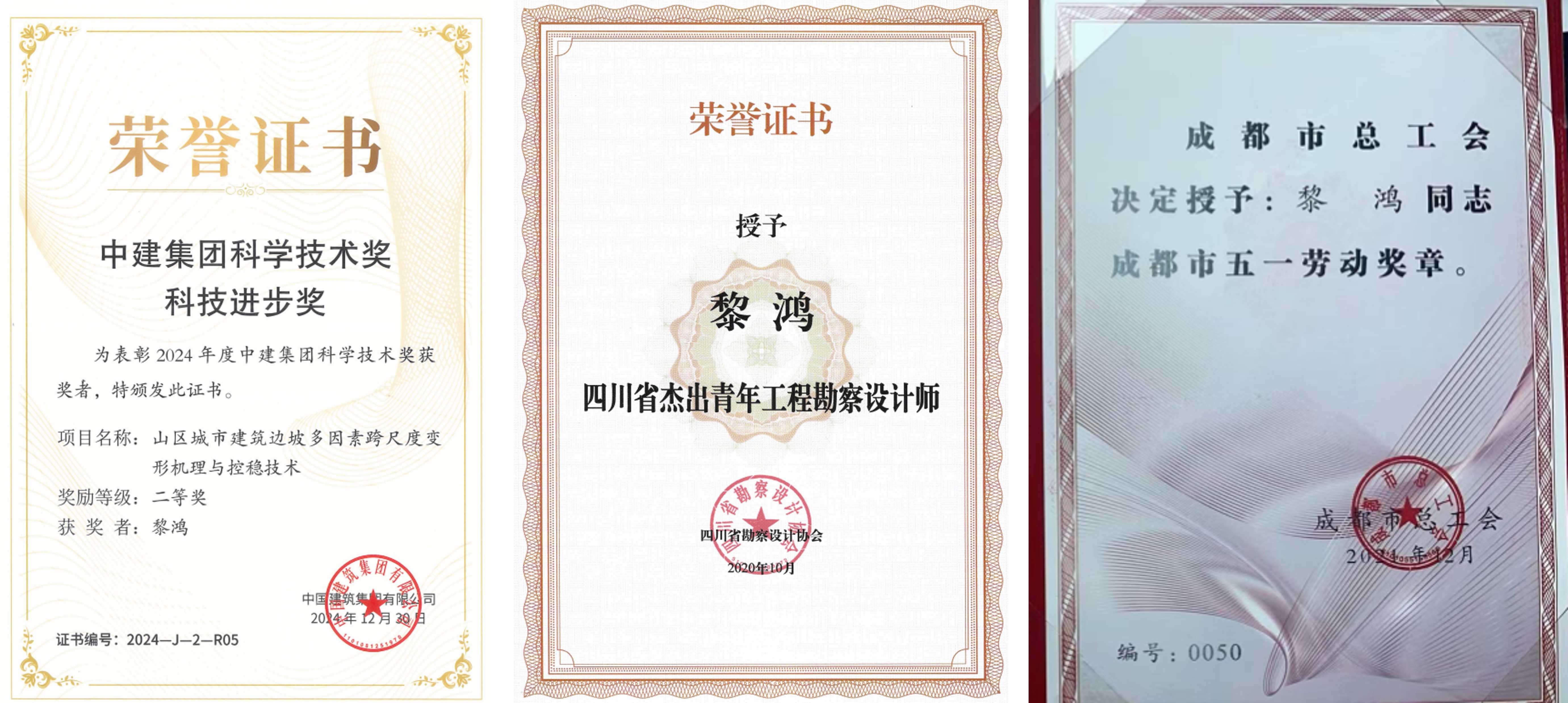

在带徒授艺时,他创新推出 “案例复盘工作坊”,通过“工程带”培养骨干,他坚持每年授课分享技术经验,组建能打硬仗的岩土设计团队,让技术经验转化为团队战斗力。2020年以来,通过“师带徒”机制,他成功培养4名高级工程师,均能独立负责大型项目,其中一名成功晋升V3项目经理,一名在院青年设计师大赛中获评金奖。截至目前,黎鸿主导的近20项专利中,多项技术已成功转化为工程实效,多个技术成果也总结形成行业标准。

十五载春秋,黎鸿用脚步丈量每一个项目,用创新攻克一个又一个技术壁垒。“把根扎进地层,把眼望向云端。工匠的最高境界,就是让每一项技术都能扎根大地、服务社会,让每一栋建筑都能经得起时间的考验。”谈及获评中国建筑工匠,黎鸿更看重肩上肩负的传承责任。他说,岩土工程的根在地下,但眼光要盯着未来。如今,他又带领团队踏入AI浪潮,研发“AI勘察报告校审系统”,让年轻工程师更好汲取经验、提高工作效率。

|